■徹底レポート! 「特別展 恐竜図鑑 | 失われた世界の想像/創造」・1〜恐竜誕生 黎明期の奇妙な怪物たち〜

恐竜博2023が最後の盛り上がりを見せる一方、5月末より上野に新たな恐竜軍団出現ッ!!

恐竜化石を一切展示しない異色の恐竜展とは果たして・・・!?

今回のレポートは「ばらむツZ」8月号でも特集しているので、シリーズも一緒にお楽しみくださいぞよ。

場所は上野駅公園口を出て左手へ歩くと見えてくる「上野の森美術館」!

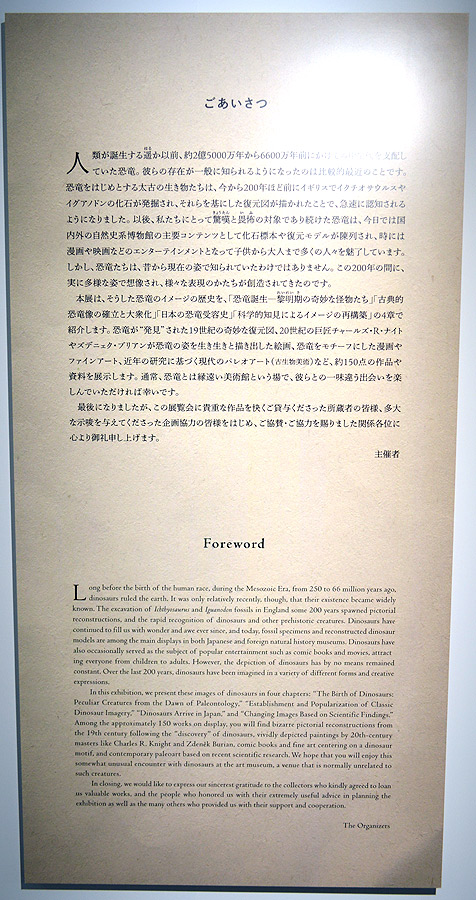

特別展「恐竜図鑑」と題する本展示は、19世紀の恐竜発見以降描かれた古生物画、所謂「パレオアート」を集めた異色の展覧会ぞよ!

現代でこそ、様々な技術・ノウハウにより、恐竜の真実の姿が明らかになってきたわけだが、

200年前には化石から想起される想像力こそが、恐竜復元の大いなる鍵であった!

現代の理解からすると、その姿のなんと不可思議で奇妙なことよ・・・!

本展覧会は、このパレオアートを切り口に、恐竜復元の変遷を辿るという、極めて文化的な催しなのである!!

ポスタービジュアルはブリアンのタルボサウルスだ!

見よ、この怪獣然とした立ち姿・・・!

かつて恐竜は、現実の生き物と言うよりは、神話生物や空想動物の仲間として描かれていたぞよ。

その変遷を振り返ると言う事は、人類の歴史を振り返るも同じッ!!

おろかなにんげんどもよ・・・刮目せよッ!!

こちらは先立って3月〜5月まで兵庫展が開催された後、5月31日から東京展がオープン。

7月22日まで会期中無休で行われるぞよ。

チケットは一般2300円・子供1000円だが、わたくしは前売りデジタルチケットを購入したので200円引きで入れた(すでに販売終了)

なんと嬉しい事に、事前予約なしの当日券で入れるから、予定の開いた日にふらっとゆくのが良かろうなのだーっ!!

おっと、おろかなにんげぇん・・・今、こう思ったぞよね?

6月18日まで上野公園内で恐竜博2023やってるし、ハシゴしちゃおうかなー・・・とッ!!

おろかなりッ!!

助言しておくぞよ、そのような甘い考えは捨てるのだーっ!!

見所満載の恐竜博2023を余す事無く鑑賞すると1日終わってしまうし、

そのうえ150点以上もの恐竜美術品が集結する「図鑑展」まで見る事など不可能に近い!!

ぜひとも体力満タン、カメラの充電マックスで臨む事をおすすめするぞよ!!

そう、カメラ!

なんとこの展覧会、ごく一部を除き撮影がほぼ自由というから太っ腹だ。

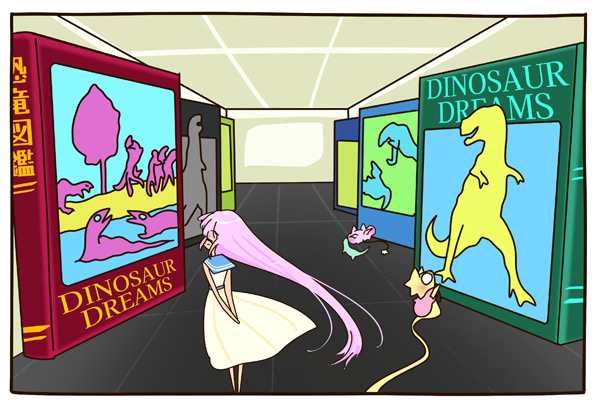

早速会場へ入ると、恐竜図鑑をイメージしたゲートが現れる粋な演出。

本展覧会では4つのテーマに沿って恐竜復元図の変遷を辿ってゆく事になります。

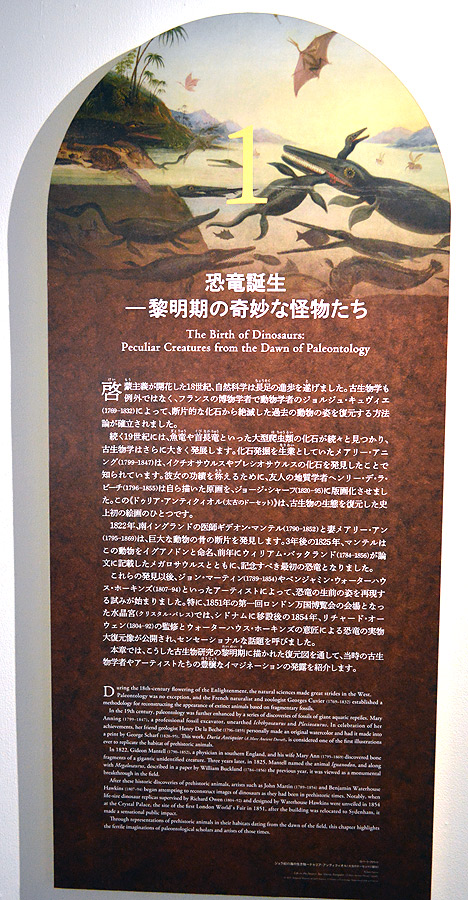

最初のテーマは「恐竜誕生―黎明期の奇妙な怪物たち」

古生物研究は日々学説が塗り替えられており、

現代から振り返ればごく初期の恐竜像と言うのは、生物と言うよりも怪獣然とした奇妙なものに映る。

最初のテーマで出会う古の恐竜達の、なんと奇妙で愛らしいことよ・・・!

いきなり一番わくわくする作品群が続々登場するぞよ!

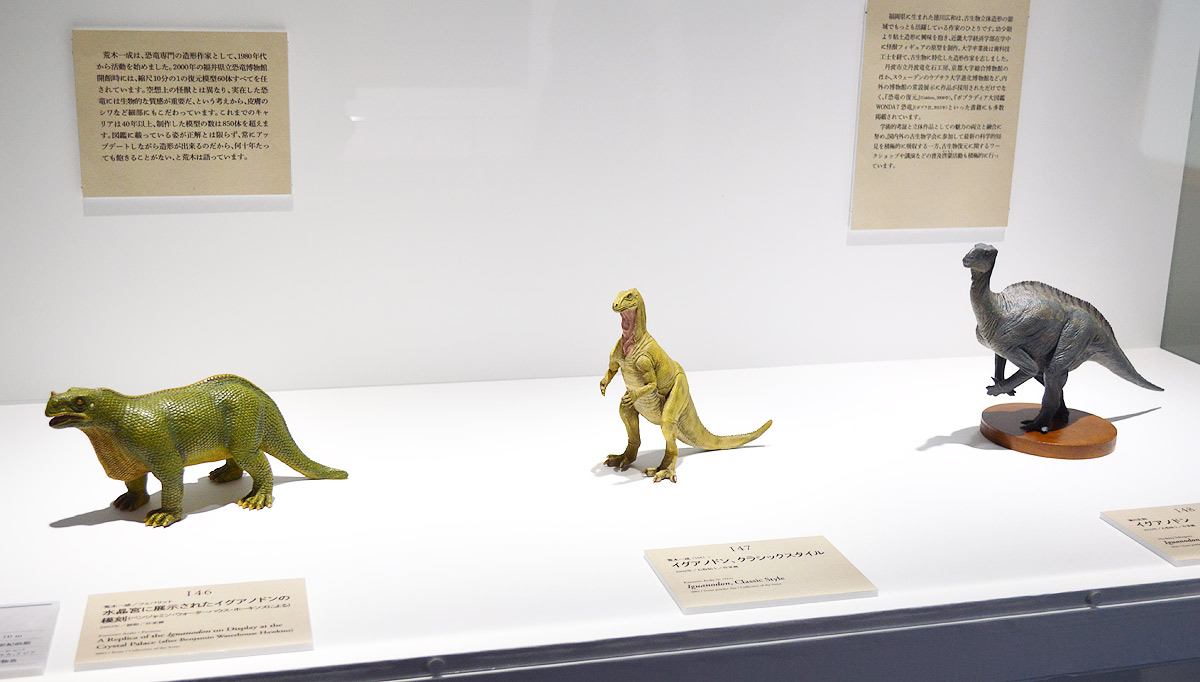

荒木一成

「水晶宮に展示されたイグアノドンの復刻」 2003

「イグアノドン、クラシックスタイル」 2002

徳川広和

「イグアノドン」 2010

まずはじめに、本展覧会を象徴する様に並ぶのはイグアノドンの立体造形たち。

恐竜研究の最初期に発見された元祖恐竜のイグアノドン。

1822年に発見された当時は、巨大なイグアナの様な生き物として復元されたが、

1878年に完全に近い化石が発掘されると、この姿は否定され、二足歩行に改められ、

現在は更に理解が進み、右端のような洗練された姿へと復元図が変遷してゆく。

もともと、鼻先の角と考えられていた化石が、実は親指だったと言う話が有名ぞよね。

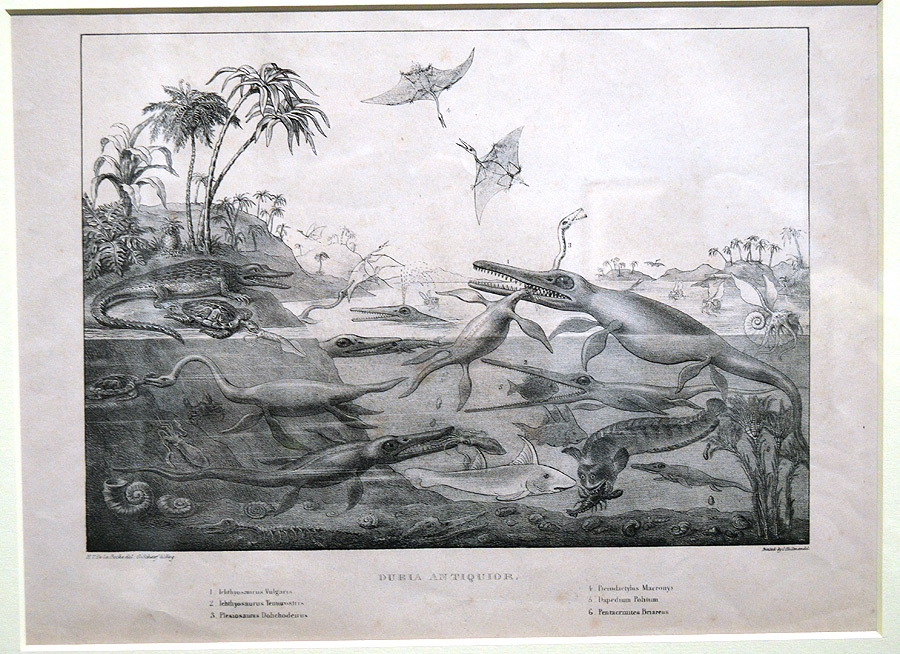

ジョージ・シャーフ(参考図・ヘンリー・デ・ラ・ビーチによる)

ドゥリア・アンティクィオル(太古のドーセット)

1930

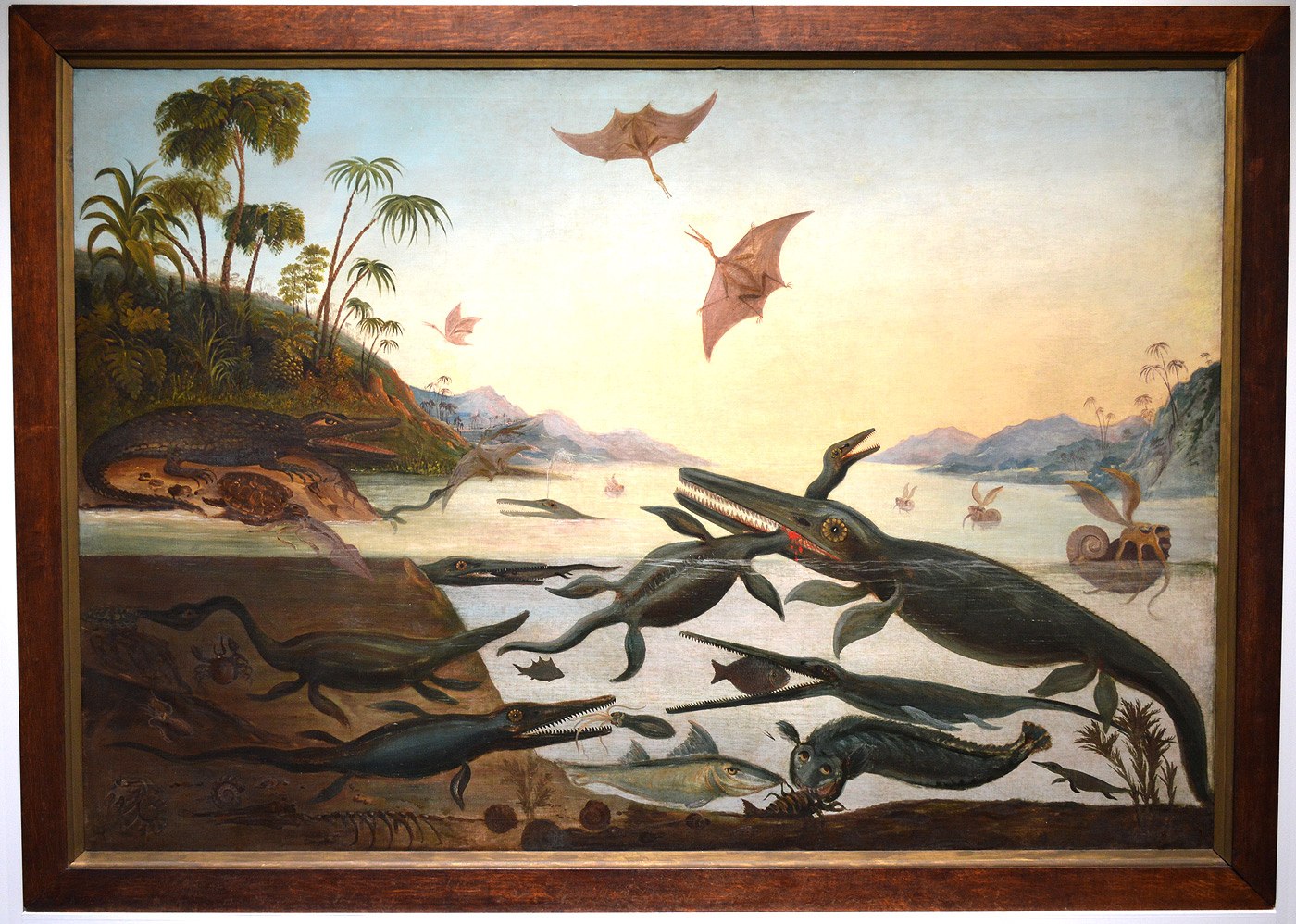

ロバート・ファレン

ジュラ紀の海の生き物-ドゥリア・アンティクィオル(太古のドーセット)

1850年頃

本展覧会の図録表紙にもなっている海の古生物図。

南西イングランドで化石発掘を生業としていたメアリー・アニングは、

1811年に魚竜イクチオサウルスを、21年には首長竜プレシオサウルスを発見した事で知られる。

この功績を称えるため、友人のヘンリー・デ・ラ・ビーチは水彩原画を描き、これを元にジョージ・シャーフが版画化したものが

この「太古のドーセット」・・・古生物の生体を復元した史上初の絵画である。

本展覧会の最初、象徴的に飾られているロバート・ファレン版は、

後年になって地質学者のアダム・セジウィックがファレンに制作させた拡大版。

生物種や構図は概ね踏襲しているものの、原画と比べると細部が異なっているのがわかるぞよ。

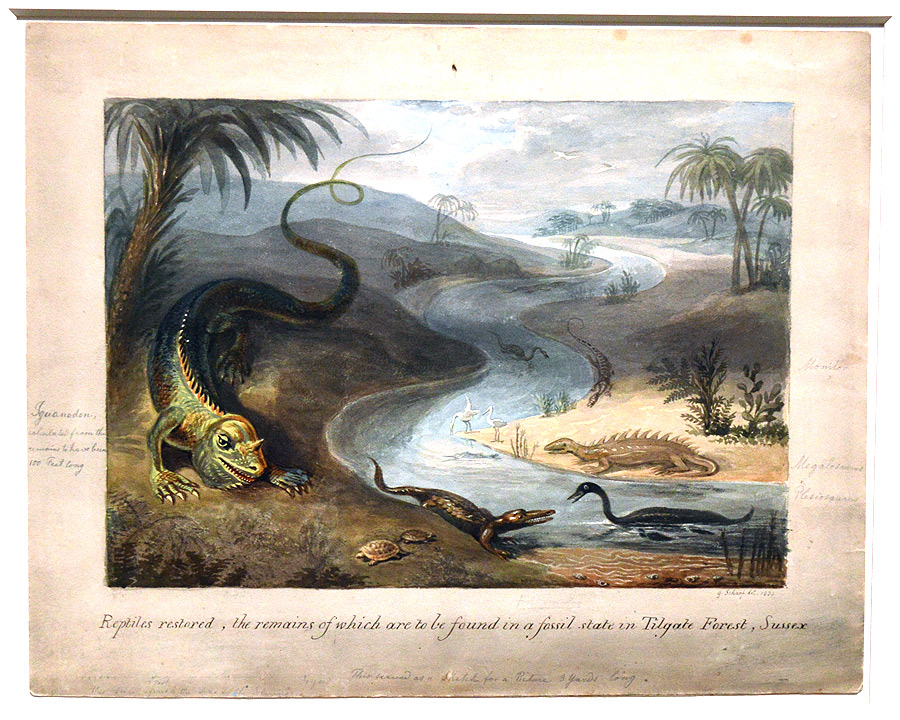

ジョージ・シャーフ

復元された爬虫類

1833

シャーフはドイツ出身の水彩画家・石板画家。

1816年にイギリスに渡ると、動物学・地質学イラストレーターとして活躍した。

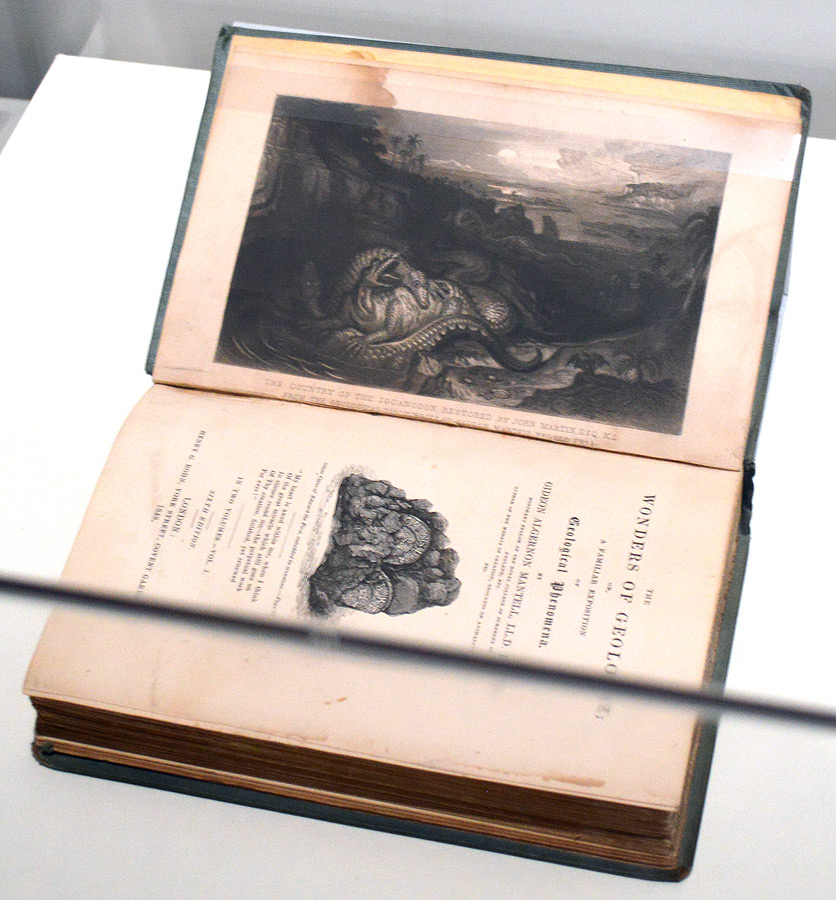

ジョン・マーティン

イグアノドンの国

1837

マーティンは「失楽園(1667)」をテーマにした歴史風景画や版画本で話題を呼んだ人気画家。

イグアノドンを後年の復元図とは似ても似つかない怪物として描いている。

ジョン・マーティン

イグアノドンの国(ギデオン・マンテル「地質学の脅威」口絵)

1848

→

ジョン・マーティン

爬虫類の時代(ジョージ・リチャードソン「初学者の為の地質学」口絵) 1842

←

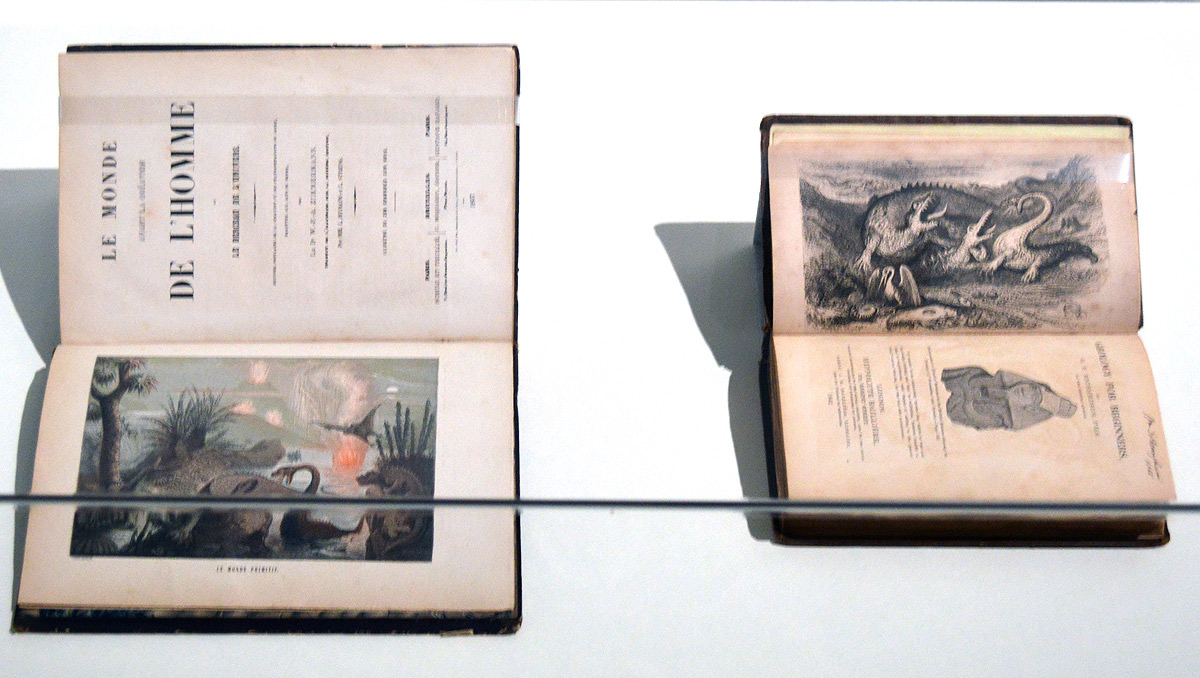

アドルフ・フランソワ・パネマーケル

原始の世界(W・F・A・ツィンマーマン「人類誕生以前の世界、あるいはゆりかご」口絵) 1857

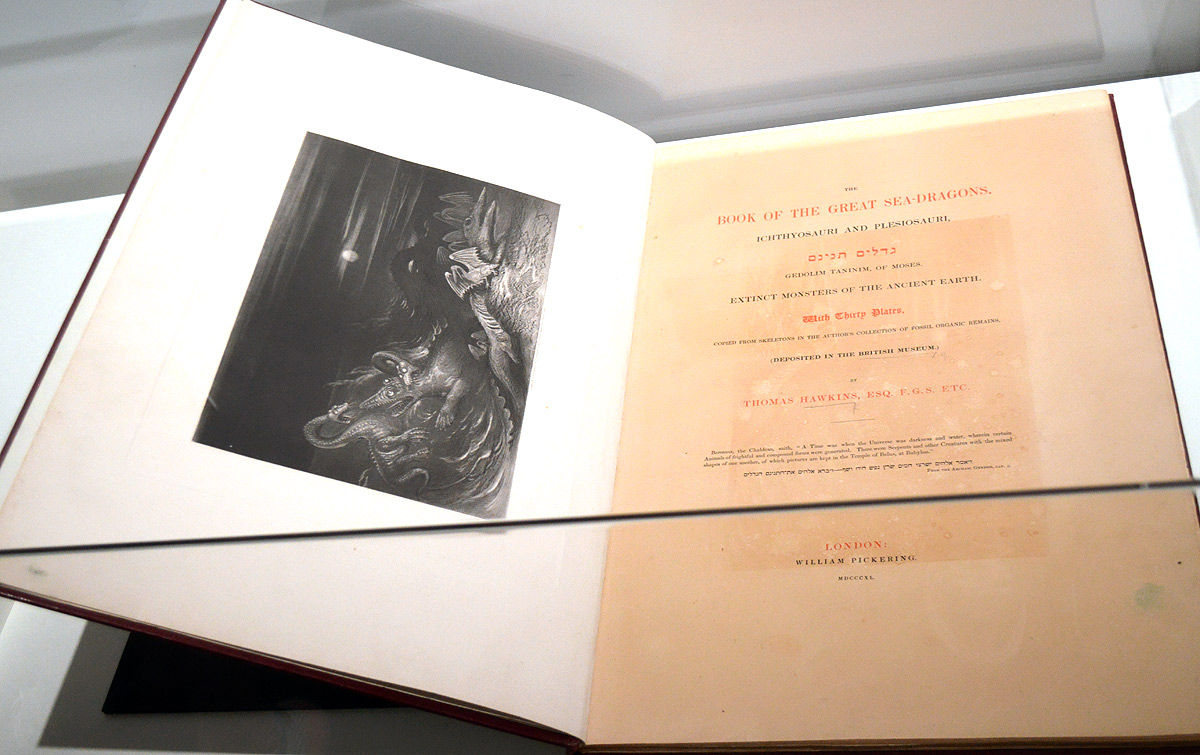

ジョン・マーティン

海竜の生態(トマス・ホーキンズ「大いなる海竜の書」口絵」

1840

この頃恐竜は謎めいた存在として、

現実の存在と言うよりは神話の中の怪物としてのイメージが強かったように感じられるぞよ。

会場の様子。

この様に様々な恐竜絵画を間近で鑑賞する事が出来た。

このレポートには写真を多く掲載するが、あくまでわたくしが撮ってきたもの。

会場の様子を知るための参考資料として欲しいと思います!

より鮮明なスキャン画像は、恐らく検索すればどこかで見られると思うし、

何より実際に会場へ足を運んで、実物を見てもらうのが一番!

写真では伝わらないキャンバスのざらつき、筆の跡や、絵の具の質感・・・そう言ったものを体感するまたとない機会なのだ!

これ程のパレオアートが一堂に会する事など、一生に一度かもしれないぞよからね!

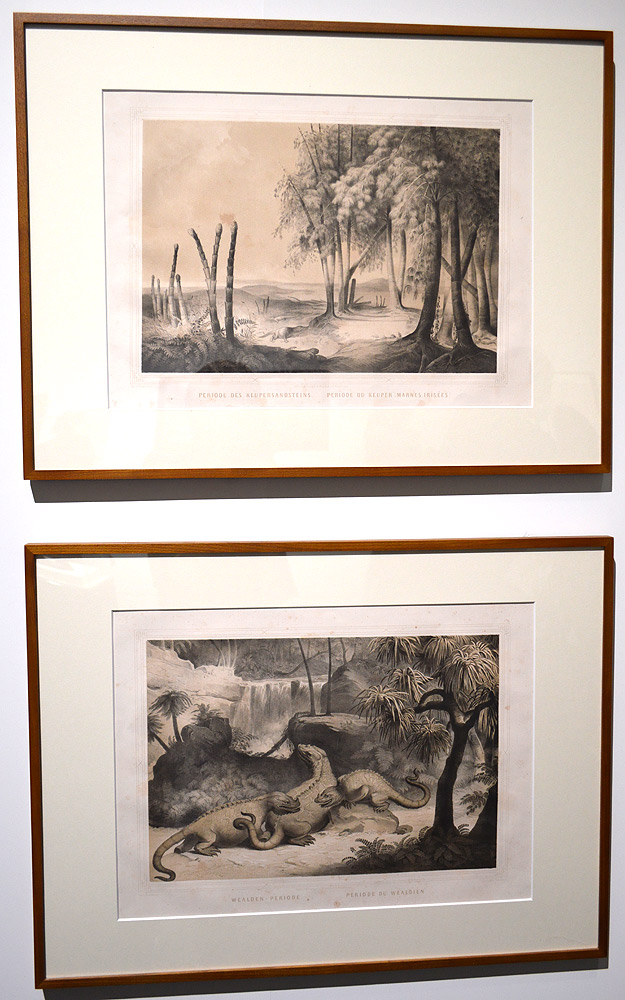

ヨーゼフ・クヴァセク

フランツ・ウンガー「様々な形成期における原始の世界」

1851

「ムッシェルカルク記(三畳紀中期)」

19世紀オーストラリアの著名な植物学者「フランツ・ウンガー」は先史時代の動植物に深い関心があったと言う。

彼の著書には古代の自然に想いを馳せた挿絵が多数掲載されたぞよ。

「コイパー泥灰岩期(三畳紀後期)」

「ウィールデン層群期(白亜紀前期)」

ベンジャミン・ウォーターハウス・ホーキンズ

「水晶宮のイグアノドン(マケット)」

1853

ロンドンのブルームズベリー出身の彫刻家、ベンジャミン・ウォーターハウス・ホーキンズは、

1852年、水晶宮(クリスタル・パレス)の内部に恐竜を含む絶滅動物33体の実物大模型を建造すると言う大役を請け負った。

ロンドン万博のメイン会場の役目を終え、ロンドン郊外に移設された水晶宮の、新たな目玉となる計画ぞよ。

「Dinosauria(恐竜)」という言葉を作った事でも知られる、あのリチャード・オーウェン監修によって進められたこの事業により、

恐竜のイメージ像は一般に広く浸透していったとされている。

このイグアノドンのマケットは、当時の恐竜像の最先端であり、最も一般的な姿であったと言えるだろう。

現代の感性からすると、イグアナの怪獣と言った趣ぞよね。

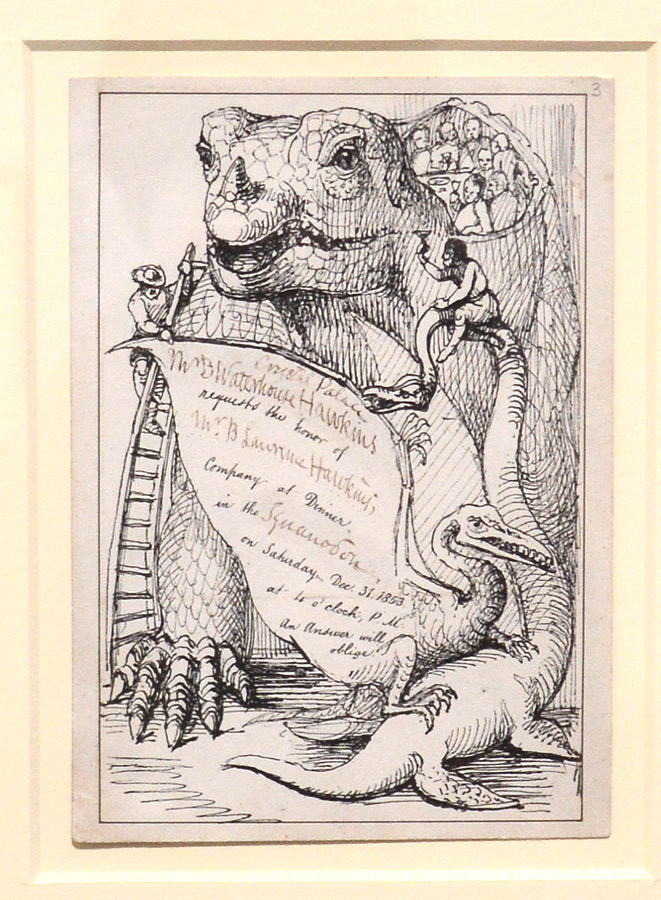

ベンジャミン・ウォーターハウス・ホーキンズ

「イグアノドン晩餐会へのオリジナル招待状」

1853年12月31日

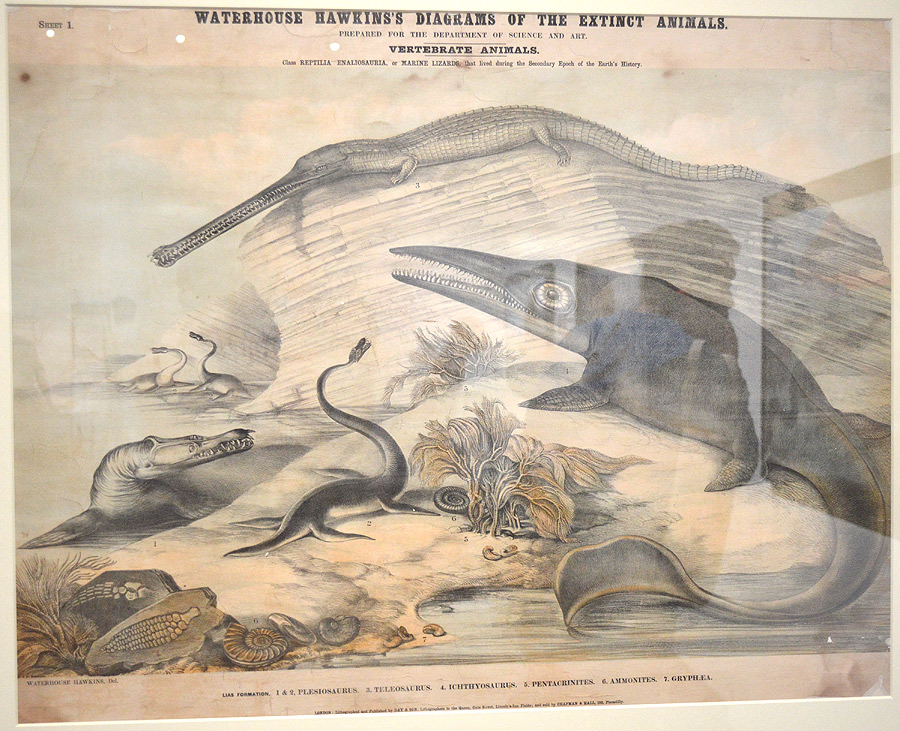

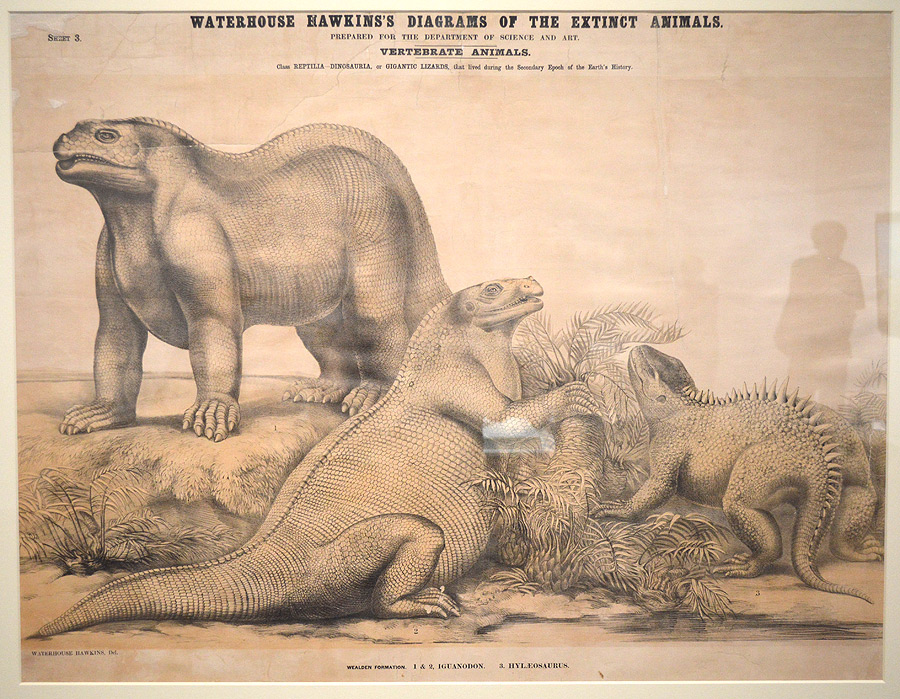

「ウォーターハウス・ホーキンズの絶滅動物図」

1857

「爬虫綱-地球史上第二紀に生息していたエナリオサウリアすなわち水棲トカゲ」

「爬虫綱-地球史上第二紀に生息していたディノサウリアすなわち巨大トカゲとプテロサウリアすなわち有翼トカゲ」

「爬虫綱-地球史上第二紀に生息していたディノサウリアすなわち巨大トカゲ」

こちらはベンジャミン・ウォーターハウス・ホーキンズによる絵画。

マケットを囲む様に展示されているぞよ。

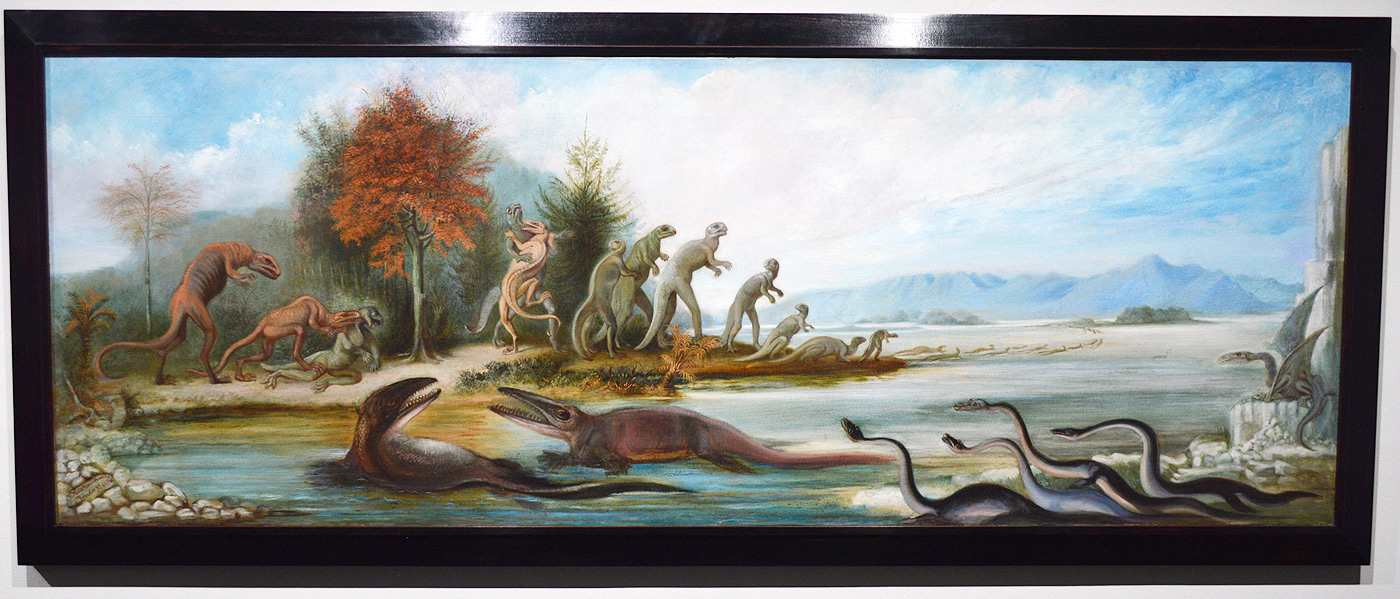

ベンジャミン・ウォーターハウス・ホーキンズ

「ジュラ紀初期の海棲爬虫類」

1876

幻想的で奇怪な古生物達が描かれている。

ベンジャミン・ウォーターハウス・ホーキンズ

「ジュラ紀の生き物-ヨーロッパ」

1877

ベンジャミン・ウォーターハウス・ホーキンズ

「白亜紀の生き物-ニュージャージー」

1877

この恐竜達など、まるでカンガルーの様な姿勢でダンスを踊っているかのようだ。

この頃、恐竜はどのような姿勢で歩いているか定かで無かった。

特に前脚が短い場合、何のためにあるのかわからなかったのだ。

そこで当時の人々は大腿骨をあげたカンガルーの様な姿に描く事で、説得力を持たせる事が多かったようだ。

この様なカンガルー恐竜達は、トカゲ類やワニ類の様に這い蹲って休憩する姿も良く描かれているぞよ。

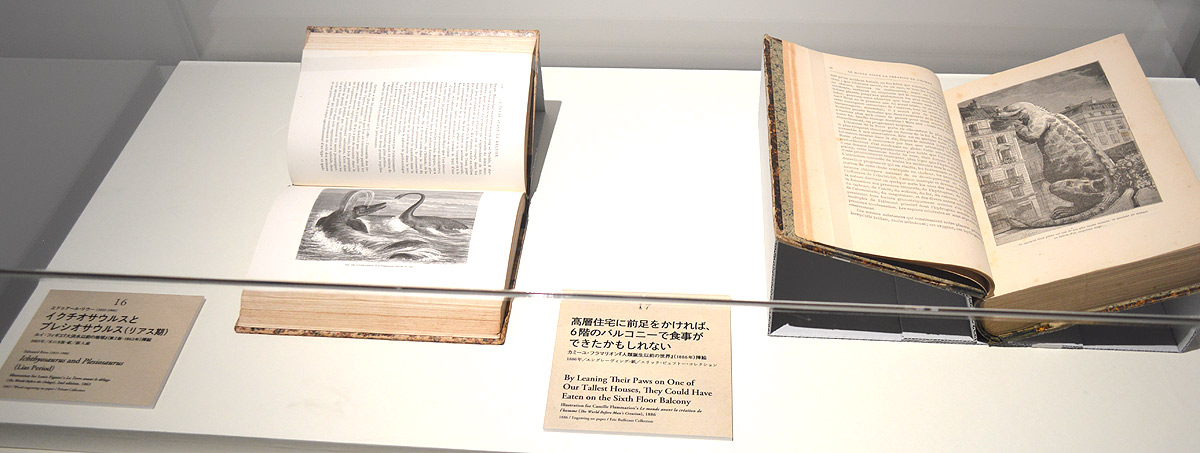

エドゥアール・リウー

ルイ・フィギエ「大洪水以前の地球」挿絵 1863

「高層住宅に前足をかければ、6階のバルコニーで食事だできたかもしれない」

カミーユ・フラマリオン「人類誕生以前の世界」挿絵 1886

ヘンドリック・ジェイコブ・ホート

「ペルセウスとアンドロメダ」

1720

恐竜以前には、空想上の存在として、

ドラコ(ドラゴン)をはじめとする様々な神話の怪物が人々の心の中に存在した。

これらのイメージが、かつての恐竜復元図に大きく影響している事は言うまでもない・・・。

2ページ目へつづく→

|